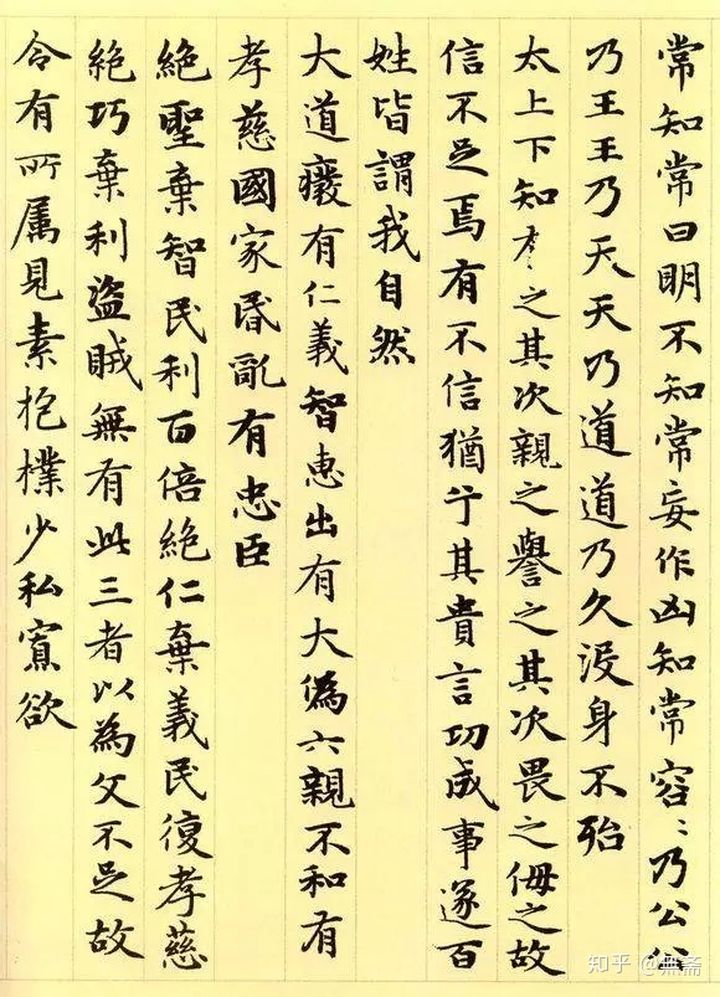

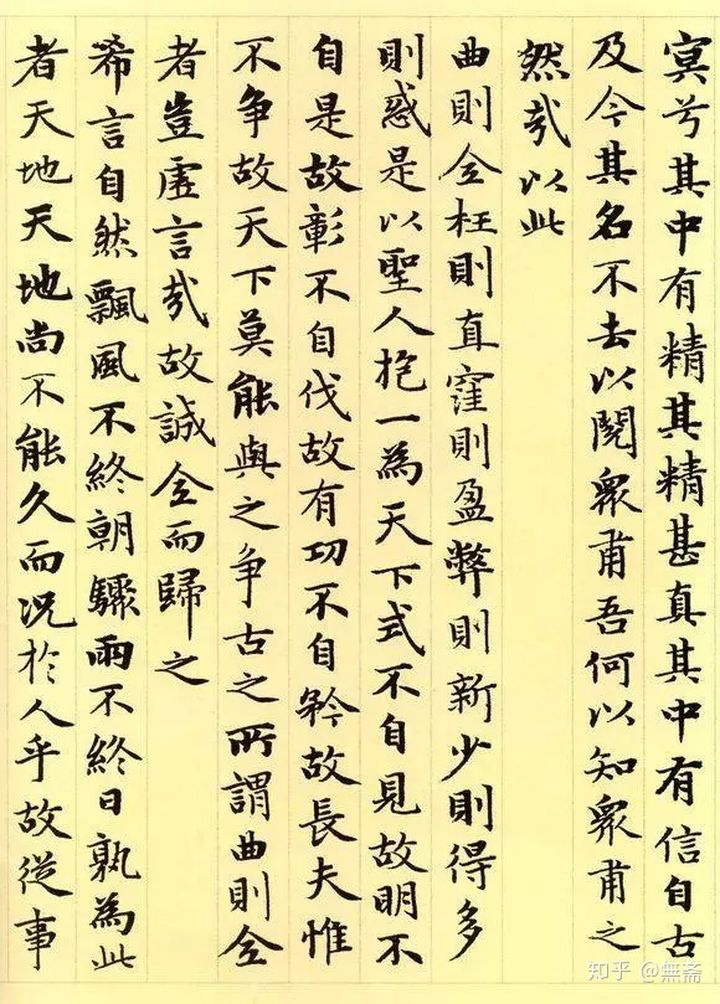

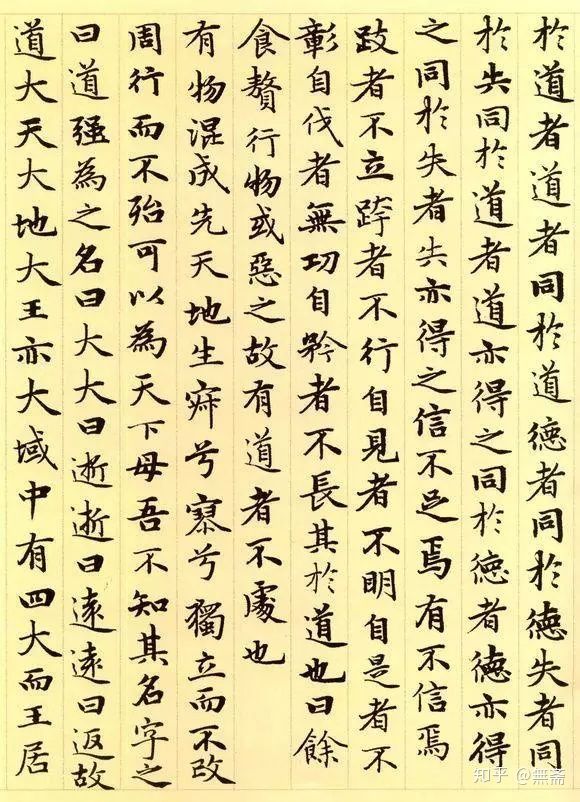

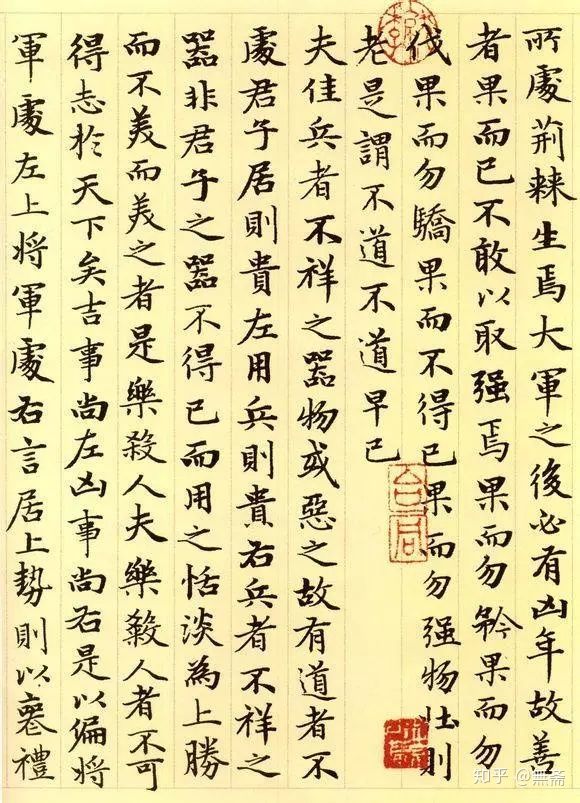

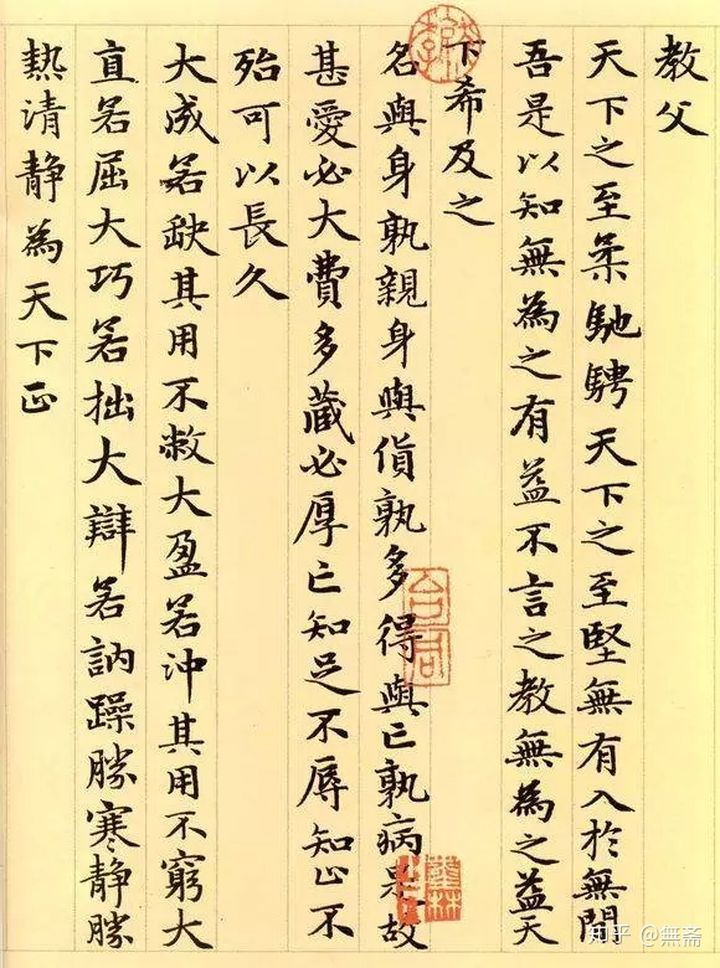

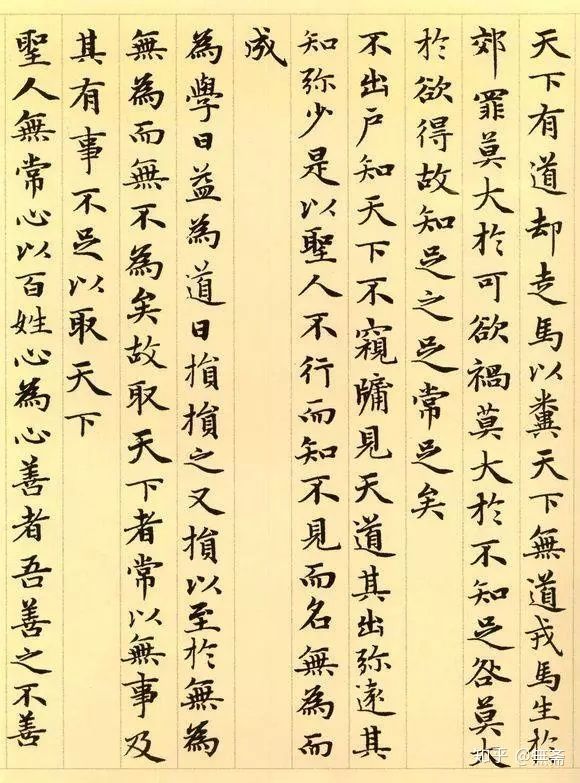

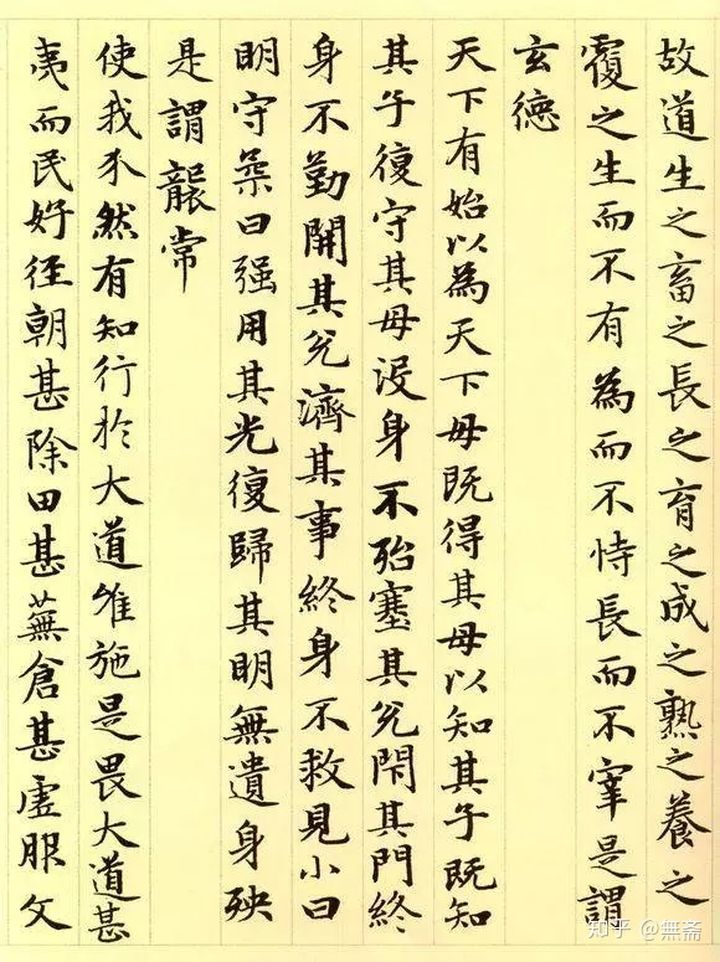

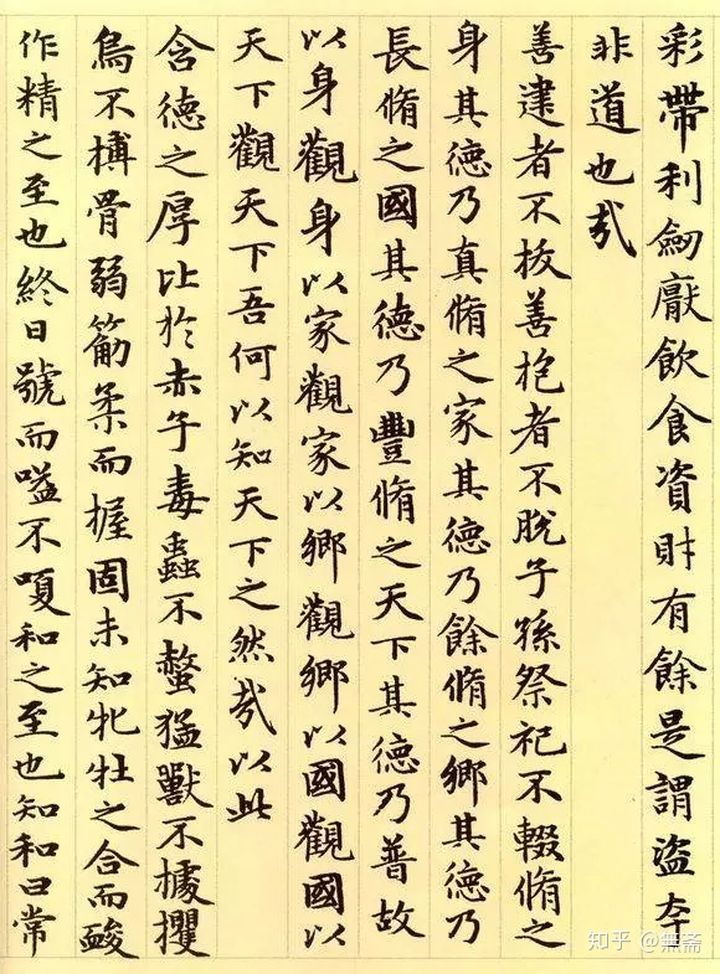

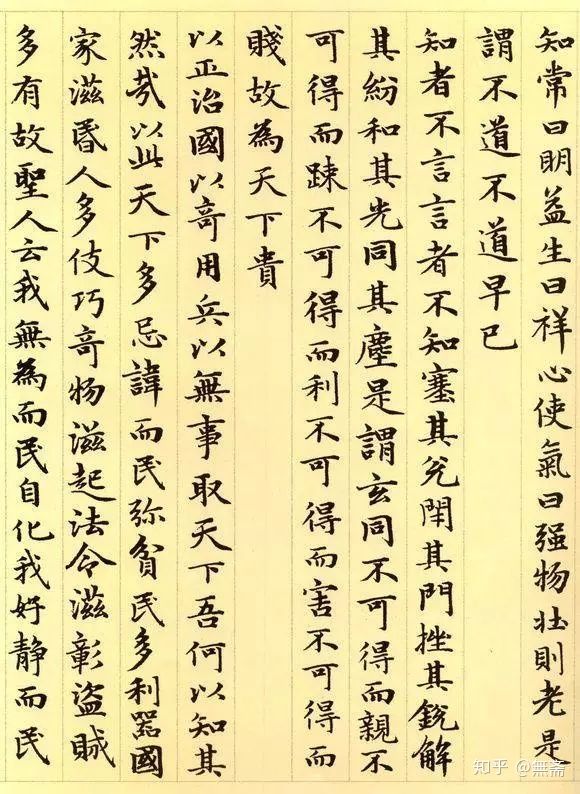

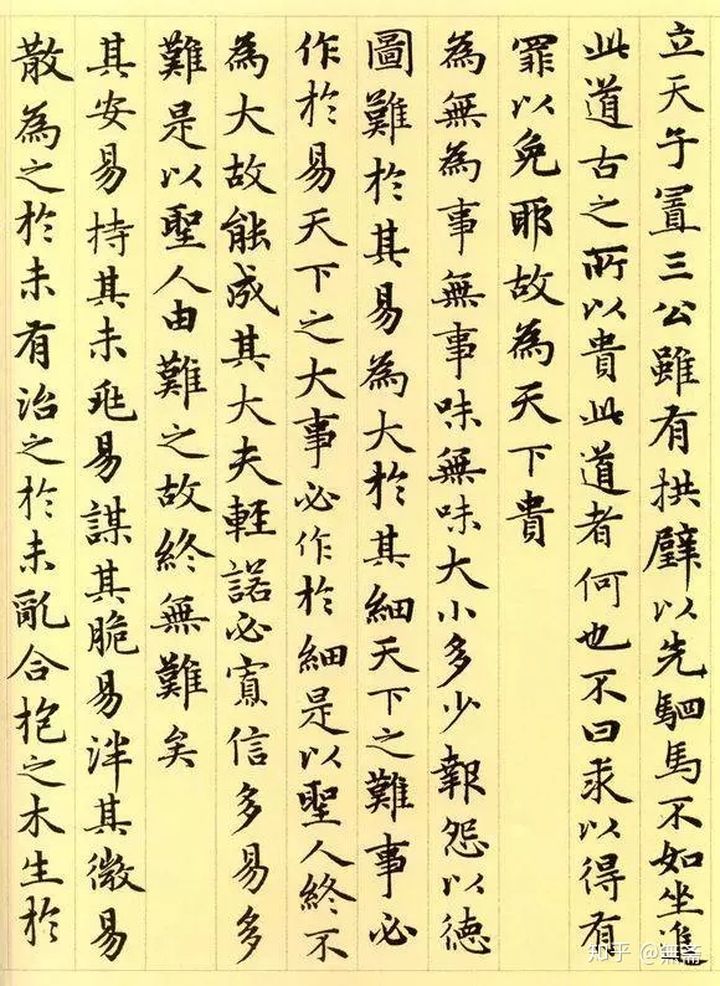

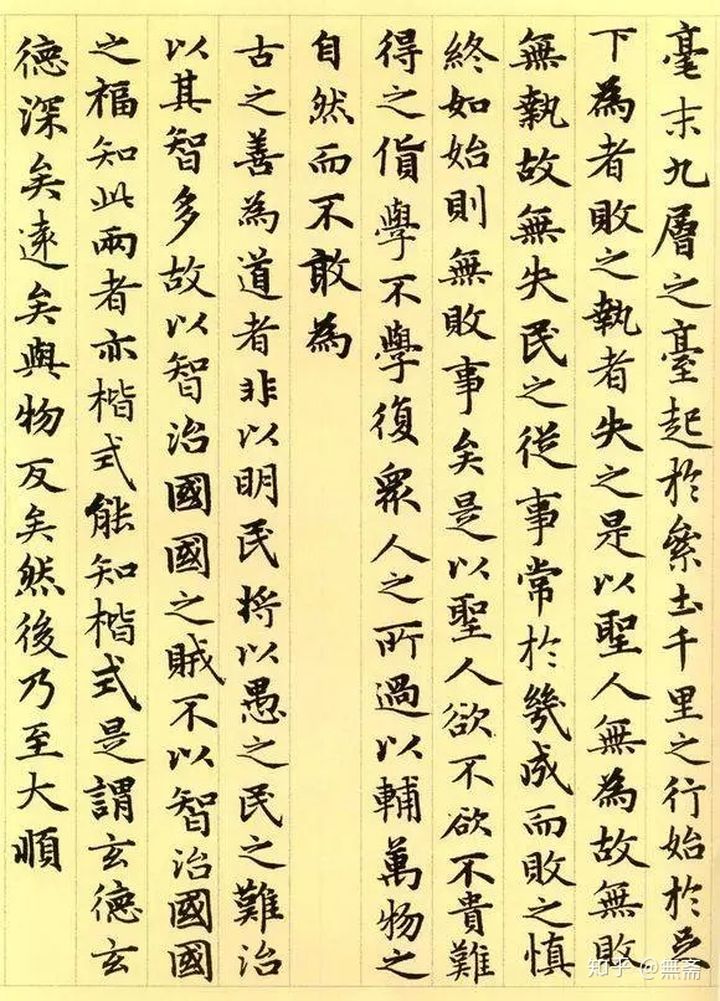

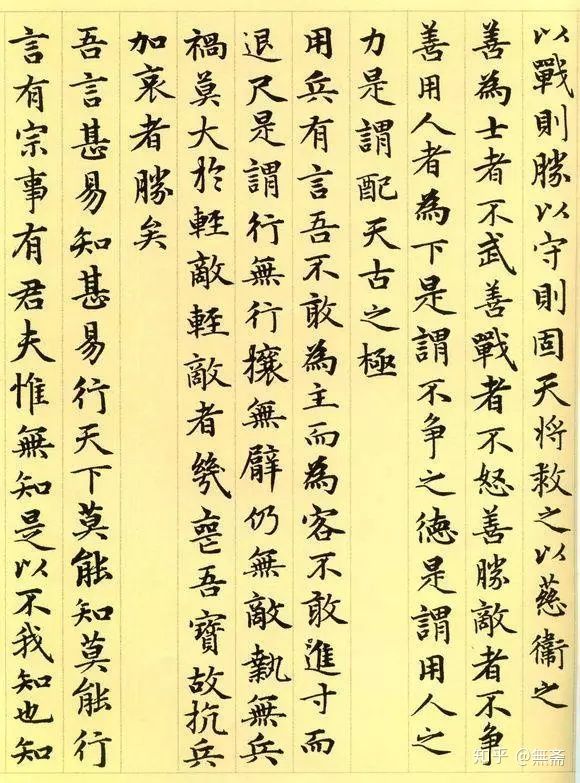

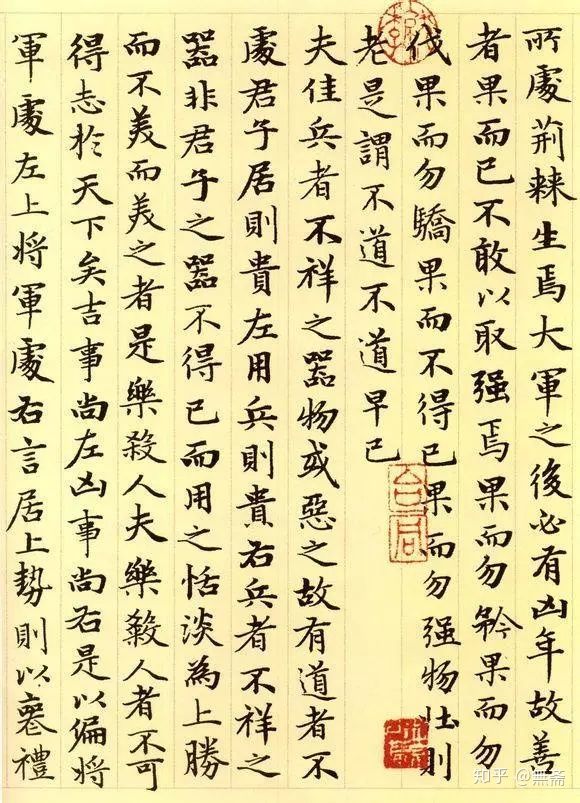

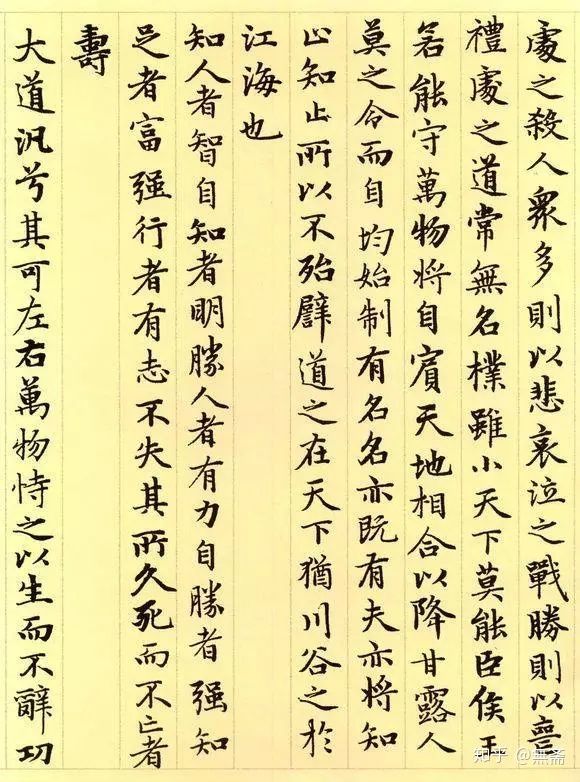

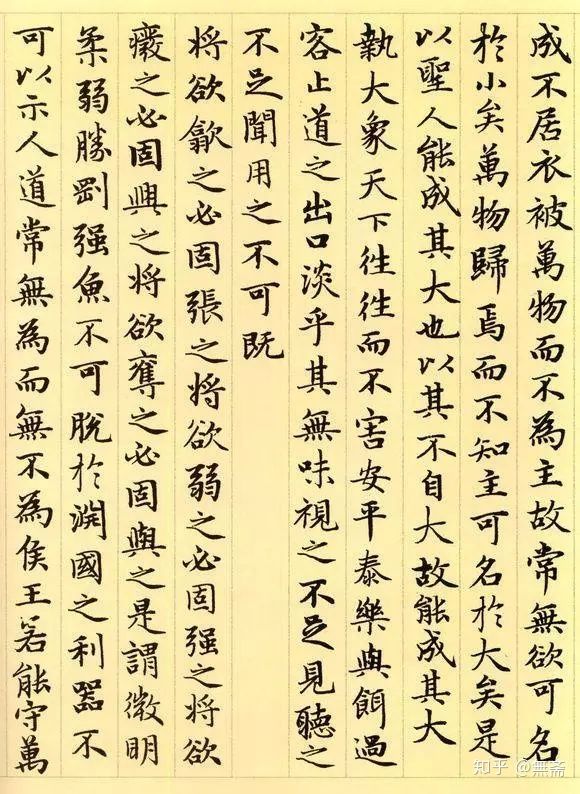

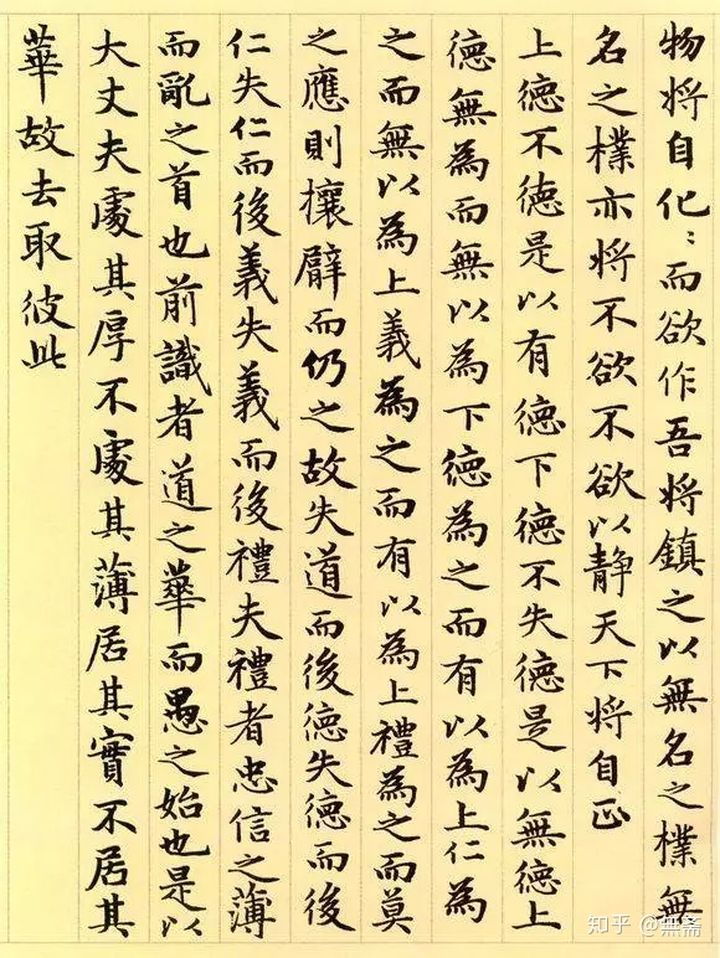

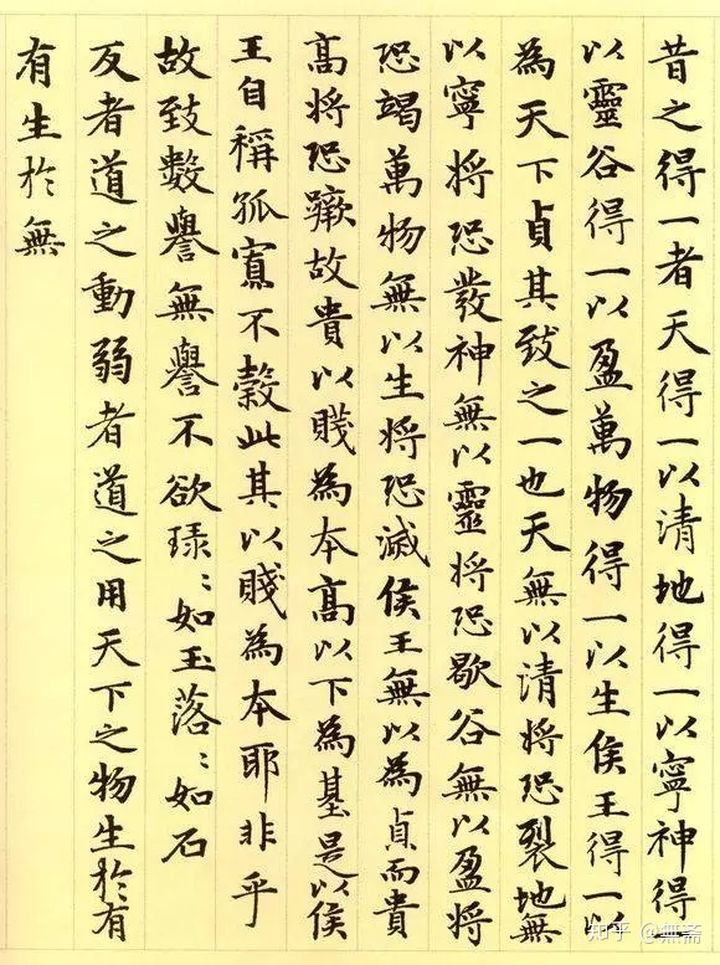

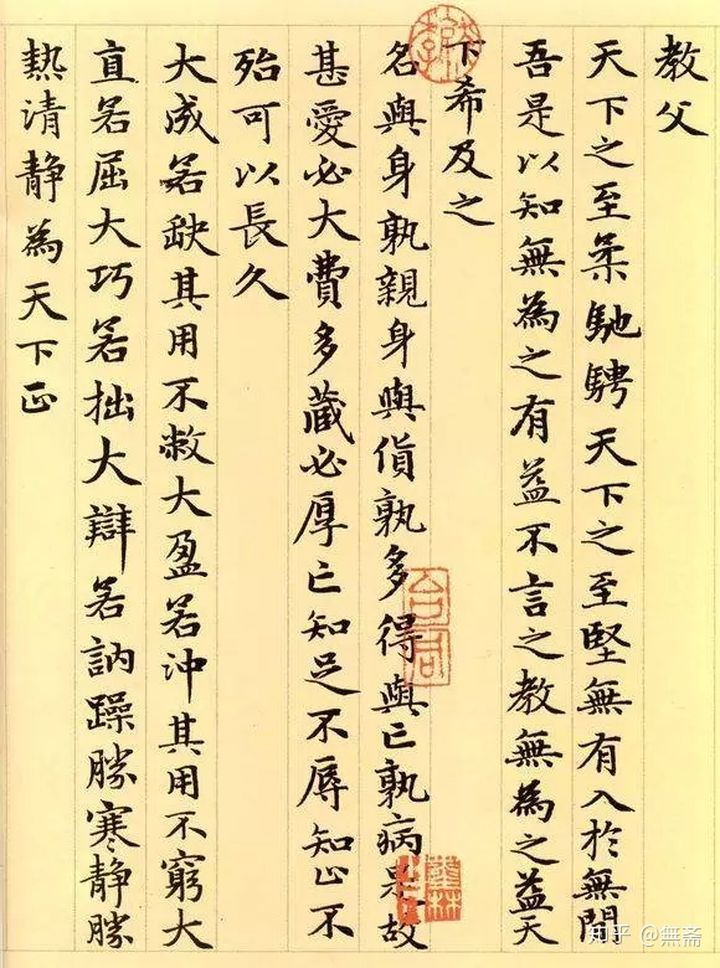

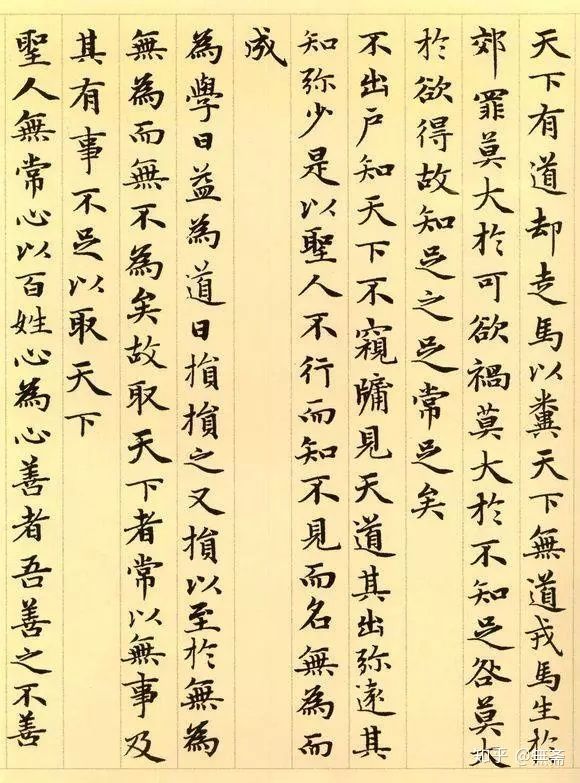

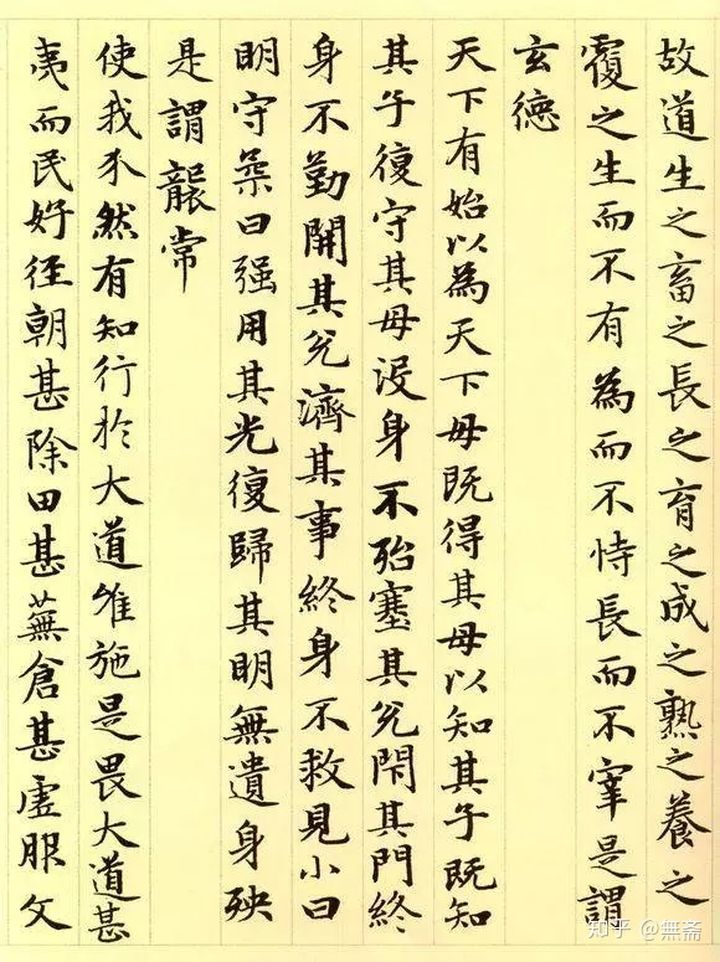

知其雄,守其雌,为天下溪。 为天下溪,常德不离,复归于婴儿。 知其白,守其黑,为天下式。为天下式,常德不忒, 复归于无极。 知其荣,守其辱,为天下谷。 为天下谷,常德乃足,复归于朴。 朴散则为器,圣人用之,则为官长,故大制不割。—–《道德经》老子

知其雄(知道阳刚的雄健), 守其雌(却甘愿安守雌柔), 为天下溪(好比天下的溪流)。 为天下溪(成为天下的溪流), 常德不离(自然之德陪伴左右), 复归于婴儿(这样就能回复婴儿般的纯真自然)。 知其白(知道光明在那里), 守其黑(却安于暗昧之处), 为天下式(甘愿做天下人的榜样)。 为天下式(成为天下人的榜样), 常德不忒(自然之德不会丢失), 复归于无极(这样就能回复到最初的无极状态)。 知其荣(知道荣耀的珍贵), 守其辱(却能守得住耻辱), 为天下谷(就像天下的虚谷一样)。 为天下谷(天下的虚谷容纳万物), 常德乃足(自然之德才能富足), 复归于朴(这样就能回复到返朴归真的境界)。 朴散则为器(这种品质的人到哪里都是成大器者), 圣人用之(圣人如果用他), 则为官长(会让他做领导), 故 大制不割(所以完善的制度是自然而成的,是不可分割的)。这一章的中心思想是用三知三守来阐述不争、无为、静虚的‘道’! ‘老子’即看到了人们的正反两面;世人都追求刚强、光明、荣耀,而‘老子’却认为雌柔、黑暗、耻辱也是应该坚持的。他希望人们像出生的婴儿那样不为荣辱所惑,无私无欲,纯朴无邪。 这里可以隐约看出‘老子’反对利用仁、义、礼、智、信这些概念去约束人、塑造人,他认为这些外部的约束只会扭曲人的本性,只是小道而。只有顺从自然、顺从道,才是永恒的德行。完善的制度也应该是这样,包含事物的不同方面,而不是割裂分隔的! 我们可以看出‘老子’对于‘阴柔’有很多赞扬。如之前的章节: “第十章:专气致柔,能婴儿乎? 第六章:谷神不死,是谓玄牝(pìn), 第四章:渊兮似万物之宗 ,第八章:上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶(wù),故几(jī)于道…” 这里有柔、婴儿、玄牝、渊、水等字眼都能说明老子看待事物的全面性,因为‘道’包含阴阳,必须有两面性,人应该也是这样! 做人既要有美好的理想,也要有包容当前的不足,这就是‘知其白,守其黑’,要能看到人性的光明,也要正视人性黑暗,只有这样才能为天下人的模范。‘水至清则无鱼,人至察则无徒’,所以不能过于偏激。 这里说的‘知荣守辱’,也是一种心胸。向往荣耀,也要能坚守耻辱,这样的人才能展现远大报复!很好理解,比如韩信的‘胯下之辱’,如果当时韩信一怒杀了人,很可能就成了囚犯,哪有后来的‘兵神韩信’!再比如勾践当时的不屈服,哪有后面的的卧薪尝胆复国的机会。所以说‘知荣守辱’很是重要! ‘老子’说“复归于无极、复归于朴,朴散则为器,”是一种返璞归真的一种状态,只有这样的人才能成大器。这里的无极、朴也说明了内心的静虚和纯朴,只有这样才能近于‘道’。 做人应是一种复归,应是一种超越,是在经历、知道、体验、饱尝、失去之后的重新获得,那是不同的生命状态,那也是人的觉醒! 老子本章阐述的“知其雄,守其雌”,“知其白,守其黑”,“知其荣,守其辱”,是一种知阴阳、知进退、无为合道的处世哲学。只有这样才能返璞归真,超越自我! 结构解读

|

阴极

|

核心式(个人领悟关键)

|

阳极

|

|

雄雌

|

黑白

|

荣辱

|

|

婴儿

|

无极

|

朴

|

|

溪

|

式

|

谷

|

有物混成,先天地生. 寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆。——《道德经》

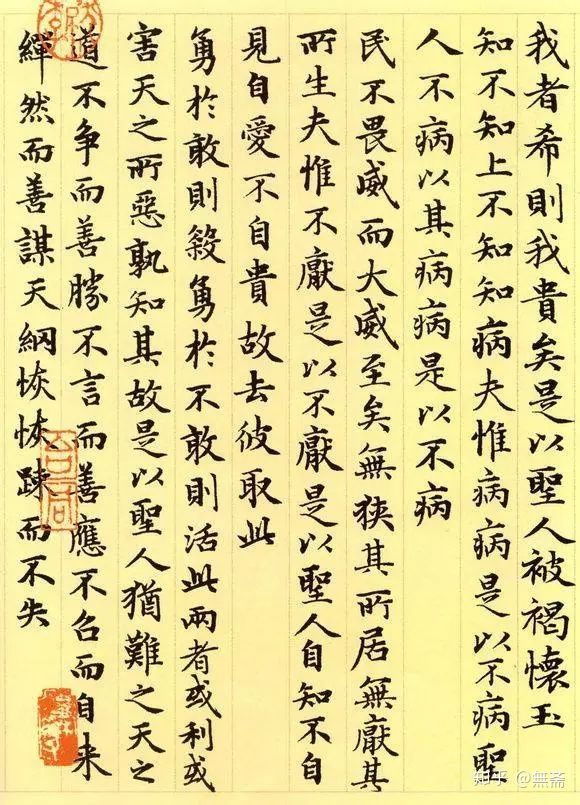

不必说,老子的“天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗。”想必都听过。

但理解它,却不是很容易。需要先从刍狗下手。

刍狗,就是祭祀用的草编的狗,刍读chu二声而非zou。“刍狗”就是扎草为狗形,疾疫时用于求福禳灾,此时要文饰妆扮一番。祈祷之后,侍祭者可享用祭品,而刍狗即便弃置,人踏车轹,随后就将它当做柴草,一烧了事。我们看汉、魏、晋文献中的记载,就可以明白。《淮南子·齐俗篇》说刍狗和土龙刚刚做好的时候,用青黄色来文饰,蒙上绮绣,缠着红线,尸祝穿着纯黑色的祭服,大夫戴着礼帽来迎送它们。等到用完之后,土龙不过成了一堆土壤,刍狗不过成了一堆草芥罢了,有谁看重它们呢?用时显贵,用后废弃,天地万物,莫非如此。

有了刍狗的基础,于是整理出三种对老子言的理解,如下:

1)天道任自然而已,并不加惠于物。而万物各自有所用。只是让万物如刍狗那样走完自己由荣华到废弃的过程而已。

2)天地滋养着万物,不会说自己多么仁厚,不求万物用草扎成的狗来表示祭拜他。所以天地不言仁,不争仁,滋养着万物,不求万物回报他。人也应该有此仁。

3)天地之间找不到仁,是因为万物都成了没有灵魂的草扎的狗。圣人也找不到仁,是因为百姓都成了刍狗。所以,后面“多言数穷,不如守中”听多了仁的说法,不如心中守仁。

其实理解的关键在于“刍狗”的词性。如果是中性词使用,那就是一个祭祀用的物品,和土龙一样。那就是天地和圣人都不要求仁厚。

如果是按贬义来使用,那就是第三种理解,有悲观和绝望的成分。而如果“刍狗”是一种比喻手法时,就是万法自然的取义了。

本人倾向于第二种,因为,老子习惯于“名词动用”,你一定听过:

上德不德,是以有德。

此处的不德,是指不要求德行(动词),于是推论,天地和圣人的不仁就是不要求仁的行为。